無論是健身、打球、甚至是抓癢,原本只是想舉高手臂,手才剛抬到一半,肩膀就卡了一下有不舒服,嚴重甚至有緊繃、疼痛,或是像被電到一下的感覺。

又或是當洗頭、穿脫衣服的時候,總覺得肩膀動作不順,甚至晚上睡覺都會痛醒。

有些人以為這是「五十肩」,但實際評估下來

其實是另一個常見但常被忽略的問題:「肩夾擠症候群(Impingement syndrome)」

📖 本文大綱

【什麼是肩夾擠症候群?】

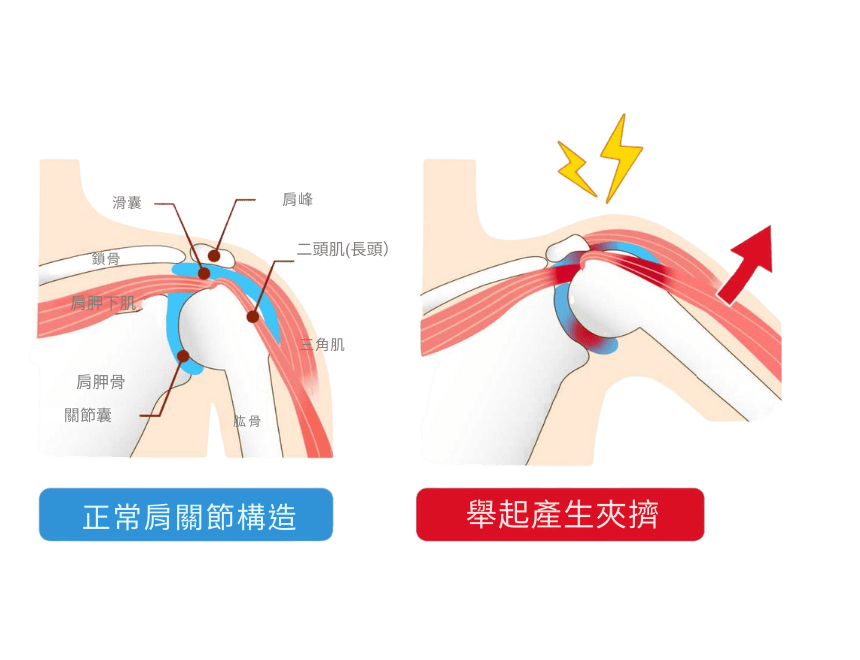

肩夾擠症候群(Shoulder Impingement Syndrome)指的是當你抬高手臂時,肩峰與肱骨之間的空間變窄,壓迫到在裡面的肌腱、滑囊等組織所導致的疼痛與活動受限。

這個空間,就像是一條肩膀裡的小隧道。正常運作時,肌腱可以自由滑動,但當隧道變窄、組織腫脹或位置不良時,就會產生摩擦與夾擠。

當腫脹的肌腱與狹小的肩關節空間相遇,就像一輛大貨車硬要擠過窄巷一樣,怎麼走都容易擦撞出事!

【肩夾擠有哪些常見症狀?】

常見症狀包含:

- 手舉高超過90度時產生不適(刺痛、緊繃、無力..等)

- 穿脫衣服不順

- 背手動作受限(如扣內衣、抓癢、洗頭)

- 睡覺翻身時被痛醒

- 長時間使用電腦滑鼠、打字後肩膀酸痛

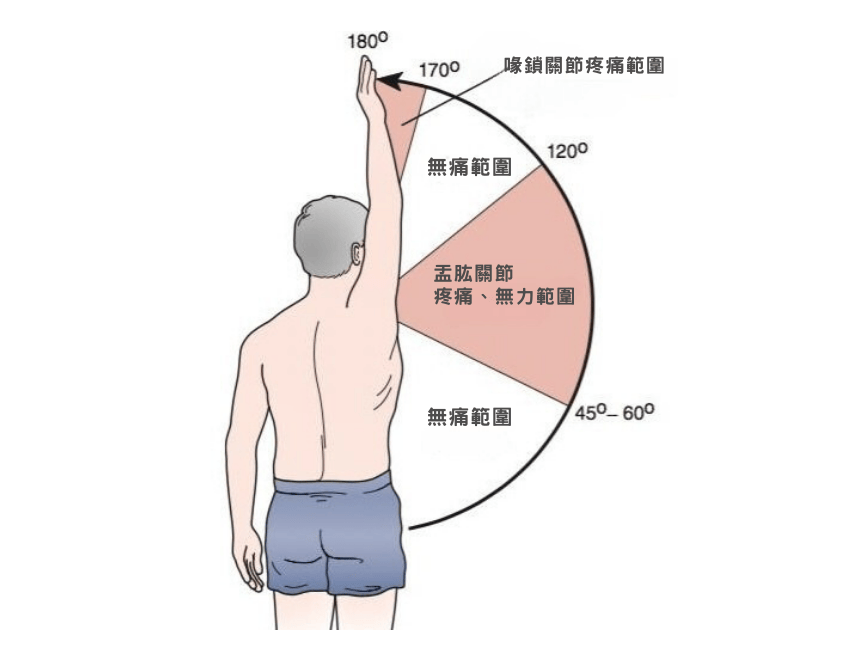

以及其特有的一個現象:當手舉高到某個角度會痛,但在更高後有時反而就不痛了,直到最末端角度又痛起的現象稱作為 “疼痛弧反應( Painful Arc sign )”

疼痛弧反應( Painful Arc sign )

這些現象若持續不處理,很可能演變為沾黏性肩關節囊炎(俗稱五十肩)或旋轉肌群撕裂。

【產生的原因】

「夾擠」指的是當我們抬起手臂時,肩峰下的空間變小,導致肌腱或滑囊被擠壓,反覆摩擦發炎,進而造成疼痛與活動受限。

這些受壓迫的結構多半是:

- 旋轉肌群肌腱(尤其是棘上肌)

- 肩峰下滑囊

- 肱二頭肌長頭肌腱

肩夾擠症候群的成因可以是單一,也常是多重因素累積,最常見的三種是:

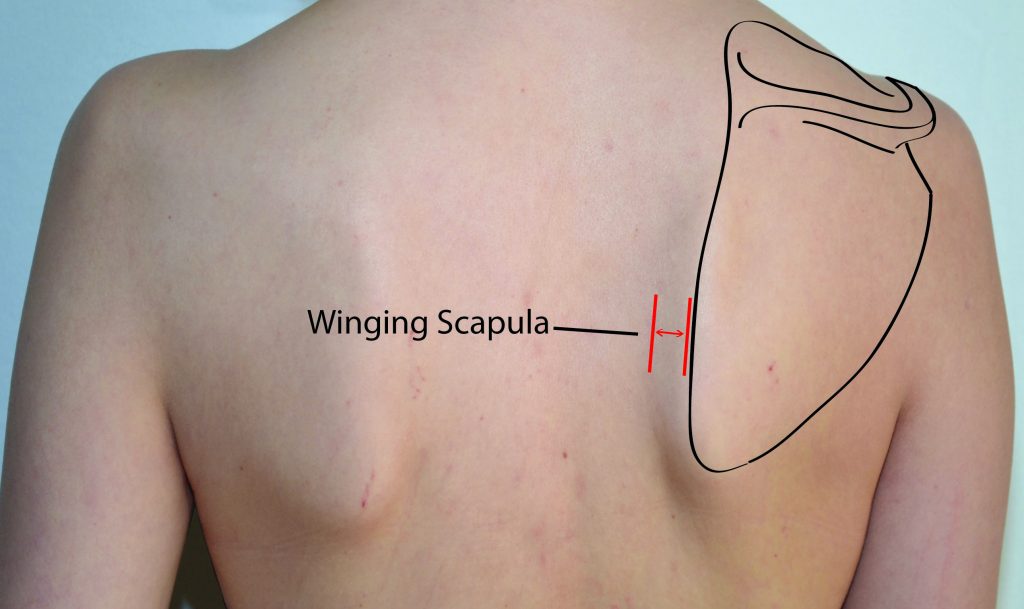

1. 肩胛穩定度不足

肩胛骨是手臂的基座,如果活動角度不足或控制不良,會使手臂抬高時夾角變小,產生不良夾擠。

2. 肩膀周遭肌肉過度緊繃

肩關節周圍附著的肌肉數量眾多,若有過度緊繃或是不平衡,會導致肩膀該有的活動度下降,進而產生壓力、撞擊累積在周遭骨頭或軟組織而產生不適。

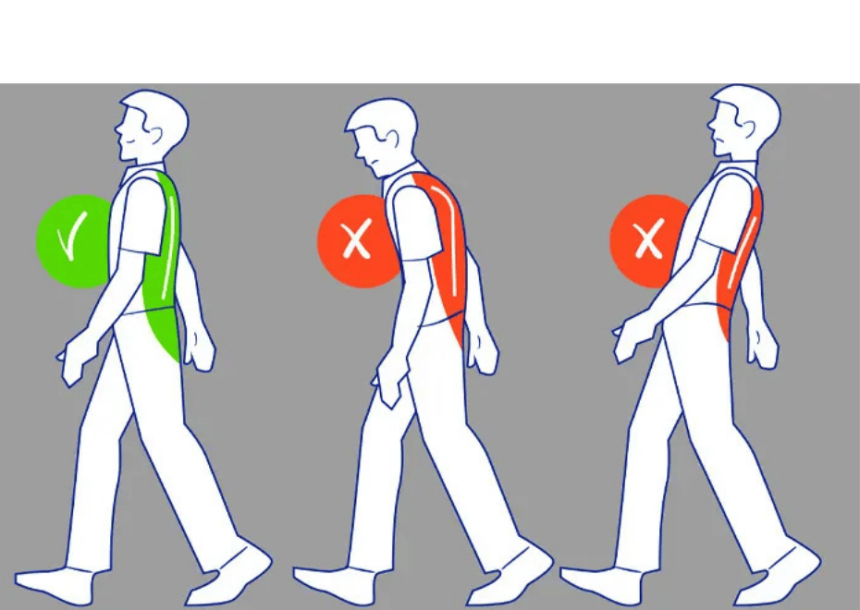

3. 姿勢與日常習慣影響

長期低頭、圓肩、用電腦時間過長、單側背包等姿勢,會慢慢改變肩胛與肋骨的排列,讓夾擠更容易發生。

肩胛骨不穩定會出現的”翼狀”肩胛樣貌

若長期呈現圓肩、駝背,會增加肩關節壓力

【治療與處理建議】

治療方向不是只有單點止痛,而是要從整體動作觀點著手:

✅ 專業評估應著重於:

- 肩膀活動度、肩胛控制與穩定性

- 胸椎活動度與排列

- 手臂與軀幹的動作協調

- 日常動作中的代償模式

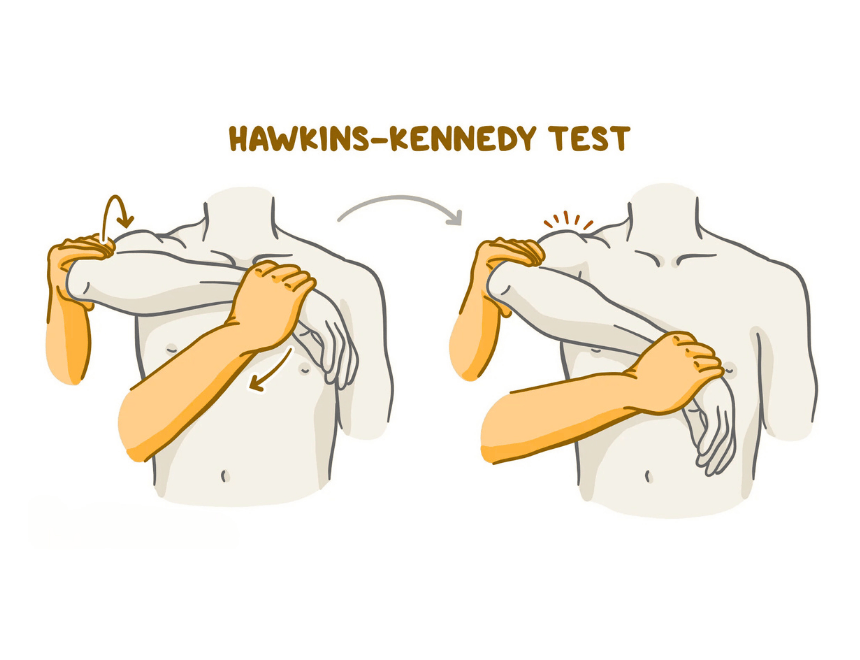

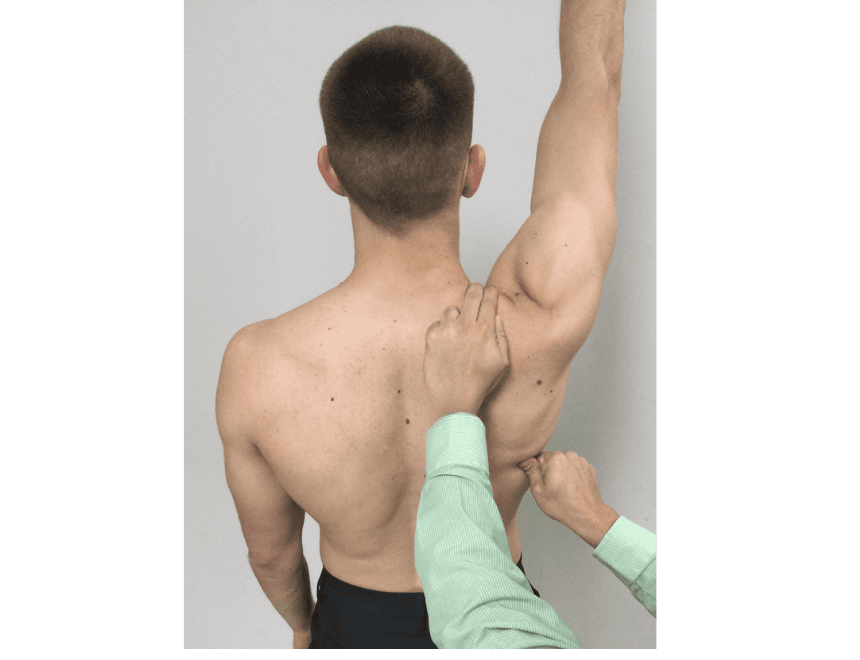

常用於檢查肩夾擠的測試: Hakwkins-Kennedy test 與 Scapula Assistance test

✅ 常見治療策略包含:

- 肩關節鬆動術

- 胸椎與肋骨關節徒手治療

- 肩胛穩定運動訓練

- 日常姿勢與習慣調整

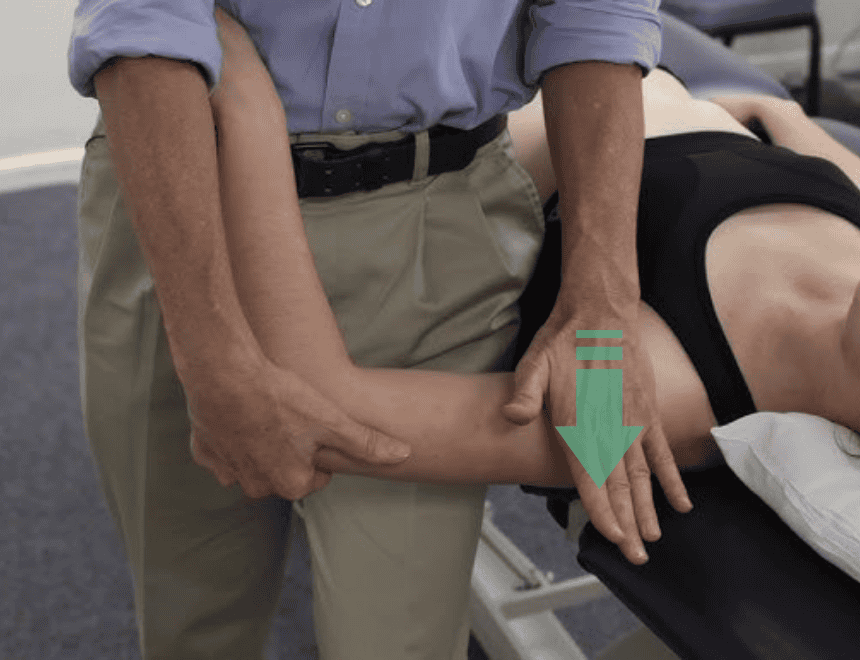

常用於肩夾擠的徒手治療: 肱骨頭後向滑動鬆動術(增加肩關節空間) 與 胸椎鬆動術(改善駝背)

【結語:肩夾擠,是錯用身體的警訊】

肩夾擠症候群的關鍵,不只是肩膀“有問題”,而是“肩膀動作邏輯出錯”。

如果你經常肩痛、覺得卡卡,與其忍耐或亂拉,或許需要好好檢查自己是否也在不知不覺中——用錯了身體。

【延伸閱讀】

👉 我才30歲,怎麼就有「五十肩」了?

👉 身體不能不知道的機制:代償作用

圖片與參考資料來源:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/318556

https://trainingforacro.info/winged-scapula/

https://www.youtube.com/watch?v=91ycqeICSwg

https://www.osmosis.org/learn/Special_tests_for_the_upper_limb

https://www.physio-pedia.com/The_Effectiveness_of_Manual_Therapies_on_the_Thoracic_Spine%E2%80%8B

※ 若本站所使用之圖片或資料有侵權疑慮,敬請來信聯繫昇活物理治療,我們將儘速處理與下架,感謝您的理解與協助。

If any images or referenced materials used on this site infringe upon copyright, please contact Better Life Physio. We will promptly review and remove the content as necessary. Thank you for your understanding.he content as necessary. Thank you for your understanding.

(本文內容僅為經驗分享與一般衛教資訊,非醫療指示。實際情況因人而異,建議尋求專業物理治療師或相關醫事人員評估與諮詢)